「木曽川連絡導水路や新丸山ダムが本当に必要か皆で考えませんか」

名古屋市水辺研究会

E-mail mizube@axel.ocn.ne.jp

現在、木曽川流域では徳山ダムに引き続き、新丸山ダムと木曽川連絡導水路という2つの巨大事業が国土交通省により進められています。

長く続く不景気と更なる高齢化社会を迎える現代、これまで以上に効率的な社会資本の投資が求められる時代にあって、これらの事業が本当に必要なのかを、事業費を負担する一国民として考えてみませんか。

われわれは、主に国土交通省の公開資料などを基にして、事業の内容をわかりやすくするために、敢えてQ &A形式での説明資料とそれに対する疑問および意見書を作りました。理解不足も多々あろうと思いますが、皆さんの意見を広く求めたいと思います。事業内容やQ&Aについての賛成意見、反対意見を上記連絡先へ頂けますでしょうか。後日、総括して何らかの形で、公表したいと思います。

Q1:工事の目的はなんですか? Q2:工事の概要は? Q3:流水管理とはなんですか? Q4:新丸山ダムの貯水容量とその根拠は? Q5:徳山ダムの流水管理用貯留水はいつ使うの? Q6:連絡導水路の大きさの根拠は? Q7:徳山ダムの水質は良いのですか? Q8:徳山ダム貯留水放流による生態系への影響は? Q9:徳山ダムの利水は必要? Q10:流水管理の水源はダムしかないの? Q11:建設費とその負担は?

さらに詳しい内容を知りたい方は下記 WEBからの情報入手をお勧めします。また、国土交通省に直接意見を述べたい方には「ふれあい懇談会」への参加をお勧めします。

- ① 木曽川水系連絡導水路 木曽川上流工事事務所 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/watering_way/index.html

- ② 木曽川水系河川整備計画およびふれあい懇談会 http://www.kisosansen-plan.jp/

- ③ 木曽川水系整備基本方針 http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai/shakai/071011-2/pdf/siryo3-2.pdf

- ④ 木曽川フルプラン http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/d_plan/plan02.html

- ⑤ 新丸山ダム 新丸山ダム工事事務所

http://www.cbr.mlit.go.jp/shinmaru/

Q1:工事の目的はなんですか?二つの施設は下表に示すようにそれぞれ複数の異なる目的を持っています。

| 施設名 | 治水 | 利水 | 環境 | 発電 |

| 新丸山ダム | ○ |

|

○ | ○ |

| 木曽川連絡導水路 |

|

○ | ○ |

|

ここで、 治水とは、洪水に対して安全を確保すること。 利水とは、上水道、工業用水などの水源を確保すること。 環境とは、流水管理(Q3参照)のための流量を確保すること。 発電とは、水力発電です。

Q2:工事の概要は?

(1) 新丸山ダムの概要

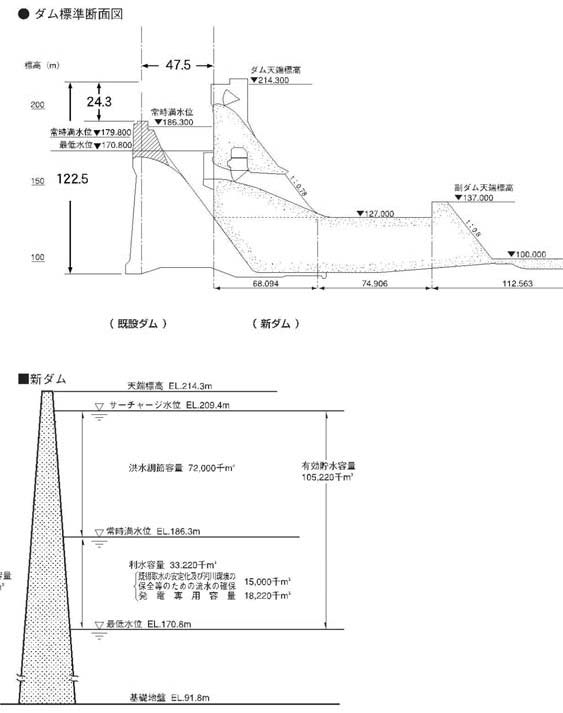

現在、木曽川の岐阜県加茂郡八百津町地点に建設省と関西電力が共同で建設した、丸山ダムがありますが、そのダムの直下流に隣接して、さらに堤高の大きい新丸山ダムを建設する計画が進められています。計画の貯水量は下図にあるように、治水(洪水調節)目的72百万m 3、流水管理目的(Q3参照)15百万m 3、および発電目的18.2百万m 3の合計105.2百万m 3です。

ナゴヤドーム(125万m 3)に換算すると84杯分の巨大なダムです。 また、事業費は約1800億円と巨額です。

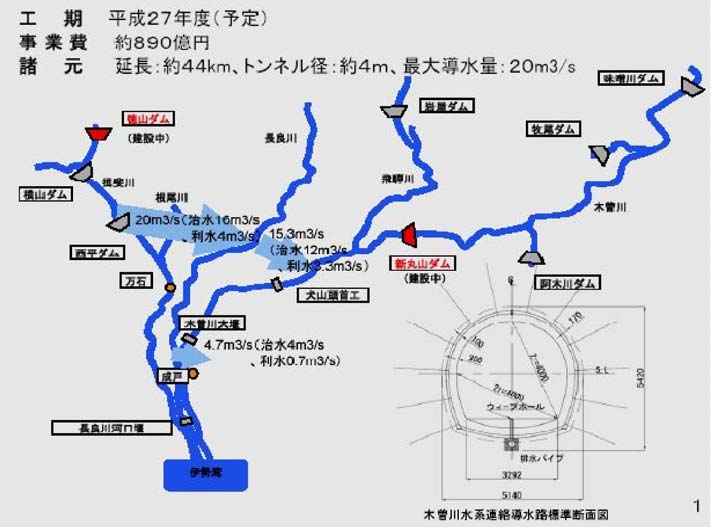

(2)木曽川連絡導水路の概要

木曽川水系連絡導水路は、徳山ダムで貯留した水を活用するため、揖斐川から木曽川への導水路(上流ルート)と長良川から木曽川への導水路(下流ルート)の2本の水路を建設する事業です。上流案のルートは延長約50㌔、最大流量20m 3/秒を流すことの出来る直径約4mの巨大なトンネルを予定しており、総事業費は約890億円で、巨額な工事費が見込まれています。

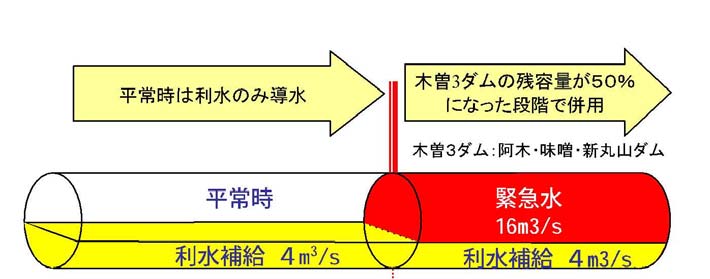

トンネルには平常時は愛知県と名古屋市の都市用水 4.0m3/秒が通水され、 10年に一回の渇水を超える異常渇水年だけに 16.0m3/秒の流水管理用水(Q3参照)が通水される計画となっています。

つまり、 10年に一回、年間の内の数日間だけに通水するために、無駄に思えるおおきなトンネルをつくらねばならないという計画です。

Q3:流水管理とはなんですか?

新丸山ダムも木曽川連絡導水路も同じく、「流水管理」と言うあまり聞きなれない同じ目的を持っていますが、その内容を簡単に言うと次のとおりです。河川の水は主に下記に示すいくつかの目的を果たすために、一定量以上の流量(維持流量とよびます)を確保する必要があります。

- ① 魚貝類などの水生生物が生息できるような、水質と流量の確保。

- ② 河川らしい風景(水面幅)を保てる流量の確保。

- ③ 船運のための流量の確保その他7項目です。

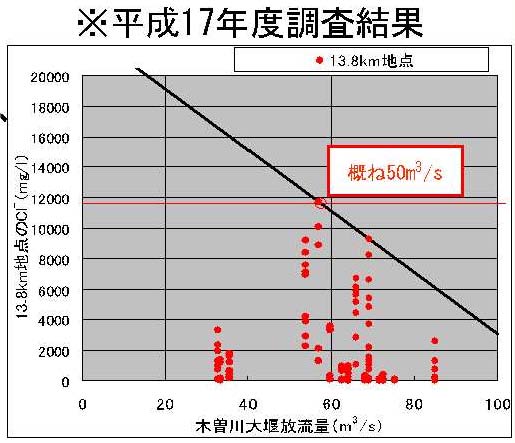

木曽川では区間を区切ってそれぞれの区間ごとに目的別に必要な流量を検討していますが、最も海に近い最下流の区間では、ヤマトシジミの生息に必要な最低限の流量を 50m3/秒確保する必要があるそうです。

木曽川の河口に近い汽水域(海の水と川の水が交じり合う境界付近)にはヤマトシジミが生息しており、桑名漁協などにより年間約 2000tonが水揚げされています。河川の流量が少なくなって塩分の濃度が高くなると(海水の濃度に近くなると)、ヤマトシジミが死滅するので、濃度を薄めるために最低限 50m3/秒必要という結論を下図の調査結果から国土交通省は決定しました。

この図ではヤマトシジミの生息できる限界の塩分濃度(塩素イオン濃度)は 11500mg/lとしているようですが(説明文がないのでよくわかりません)、ほかの研究成果では、短期的にはもっと高い濃度でも生息可能との調査結果もあります。

また、過去の渇水時期に 40m3/秒程度になった時も特に被害が出たという話も聞いておりません(情報を持っている方は教えてください)。

Q4とQ5で説明しますが、この流量を常に確保するために何百億円というお金をかけてダムなどの河川施設を作る必要があるとのことですから、この流量の決定は、極めて慎重にしてもらいたいものです。

Q4:新丸山ダムの貯水容量とその根拠は?

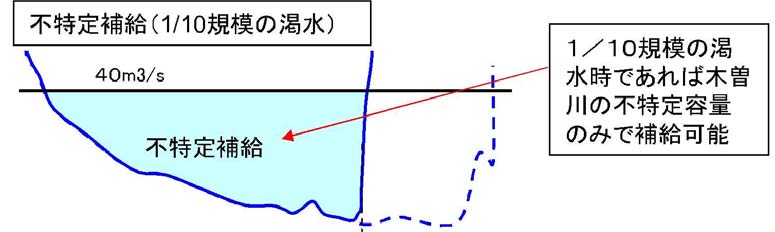

新丸山ダムは 105.2百万m 3の貯水容量が計画されていることはQ2で説明しましたが、そのうち流水管理目的(不特定容量ともいいます)の 15百万m 3の根拠は次のとおりです。

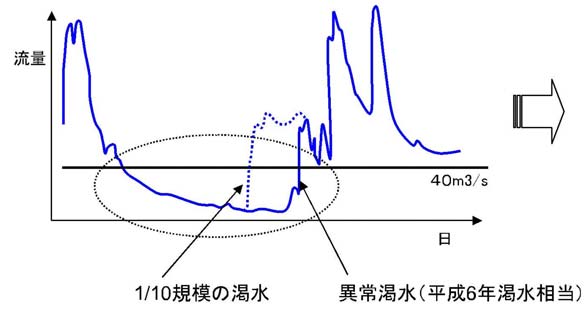

河川を流れる流量は雨が少ないと少なくなってきますが、Q3で説明した維持流量を下回る場合を渇水と言います。下の図は維持流量を40m 3/秒と仮定した場合、10年に1回の渇水の時とそれを超える異常渇水の時の流量を比較しています。当然、異常渇水の方が維持流量を下回る期間が長くなります。

新丸山ダムは 10年に一回の渇水のときに維持流量を下回らないように、ダムから補給できるように貯水容量が計画されており、下図の水色の不足部分を補ために 15百万 m3が必要という計算となっています。

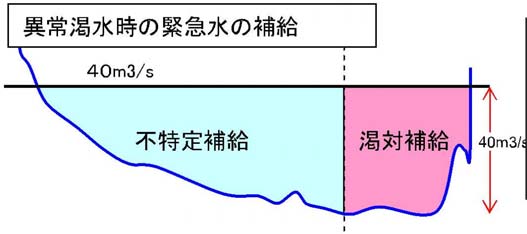

Q5:徳山ダムの流水管理用貯留水はいつ使うの?

新丸山ダムに貯めてある水は、10年に一回の確率でおきる渇水の年に下流の河川に放流されます。徳山ダムの貯留水はそれを超える確率の渇水年に放流されます。十年に一回の確率とは言い換えれば 100年に 10回起きる渇水のことですから、100年間の間で90年間は全く利用されずに貯留を続けることになります。

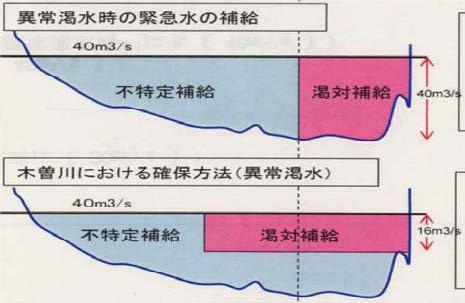

Q6:連絡導水路の大きさの根拠は?

異常渇水の時に、新丸山ダムの不特定容量を使い切ってから、徳山ダムの不特定容量を使いはじめると40m3/秒を補給可能な断面が必要ですが、早めに使い始めれば断面を縮小可能となるため、16m 3/秒で良いという計画になっています。もっと早く使い始める計画とすればさらに断面は小さく出来るのではないでしょうか。

Q7:徳山ダムの水質は良いのですか?

徳山ダムより上流には水質悪化の原因となる人家や畜舎などは少ないですが、ダムの底には枯葉などの有機物が堆積し、それが腐敗し、腐敗菌が酸素を消費続けることにより、酸欠状態になる可能性が大です。

特に異常渇水の時にしか放流されないため、 10年を越える長期間にわたって、貯留され続けるとしたら、酸欠の状態が著しく進行する可能性は高いと思われます。

もし、そのような酸欠の水が渇水期に放流されるとしたら、水生生物への悪影響は甚だしいと思われます。

ちなみに、木曽川下流部では平成6年の大渇水時に河川水の酸素不足によりヤマトシジミが死滅したという報告が国土交通省により新聞発表されています。

Q8:ダム貯留水放流による生態系への影響は?

ダムの底部の水温は、日光が当たらないため、低いのが一般的です。アユなどは冷水病にかかりやすいので、放流により悪影響が出る可能性は高いです。

また、河川にはその川の水質に適合した、固有の生態系が保たれており、他水系の異質の導水により生態系が破壊される可能性は否定できません。

Q9:徳山ダムの利水は必要?

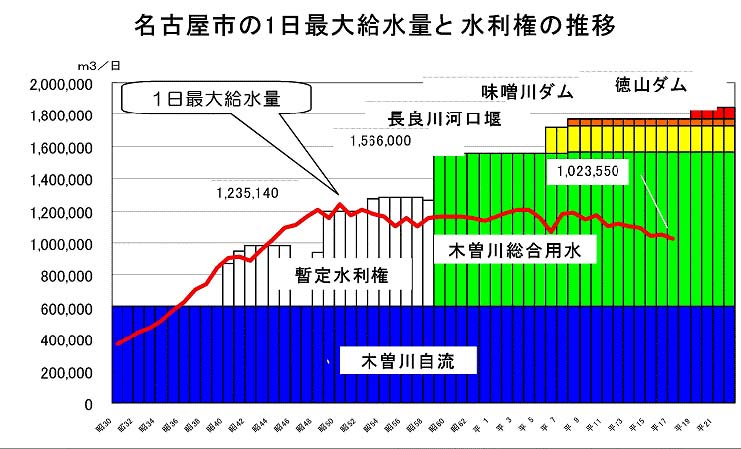

木曽川水系ではフルプランという計画に基づき、将来の人口増加や工業発展を予測して、ダムや河口堰などの水源開発が進められてきましたが、近年は、いずれも上昇傾向を急速に弱めているのが実態です。名古屋市の水道の場合は使用実態(現時点では 110万 m3を下回っている)と供給可能水量( 185万 m3)を比較した下図を見てわかるように、水源施設はすでに過剰な状態であり、徳山ダムから都市用水を取水する必要性は全く有りません。

Q10:流水管理の水源はダムしかないの?

異常渇水の年に緊急的に使える水はないのでしょうか。

平成 6年の時には、木曽川の農業用水(ダムに頼らない河川自流を使っているいわゆる既得水利権と言われる用水)に一時転用に協力してもらい、愛知用水地域は大いに助かりました。

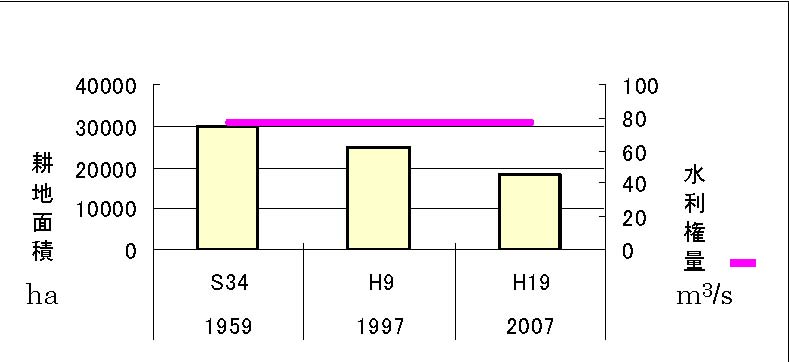

木曽川下流部の水使用量(水利権量)は 120m3/秒ですがその 65%を占める農業用水が節水に協力してくれれば、異常渇水の年でさえ深刻な水不足にはならなくて済むのです。ちなみに、平成6年に牧尾ダムが枯渇して、ひどく渇水に悩まされた愛知用水の上水道の水利権は 6.5m3/秒であり、同農業用水がわずか 10%の節水をすれば生み出せるのですから。また、農業用水の必要量(純用水量)はほぼ耕地面積に比例していますから、下図に示すように、昭和 34年に 30000haあった耕地が今では3分の2以下に減っているにも関わらず、水利権量(河川から取水する権利)は全くと言って良いほど、減っていないので、余裕があるのではないでしょうか。

本来、河川管理者である国土交通省は農業用水などの水利権者の水利用実態を把握し、余分な取水があれば、水利権量を削減し、他の新規利水者(新たな需要者)に振り替えるなどすることになっているのですが、果たしてどうなっているのでしょうか。

既得利水の農業用水および、同じく木曽川自流を取水している名古屋市水道に対しては、渇水のときは協力してもらえるような流域全体での話し合いをすることにより、無駄な事業をなくすような努力が今こそ必要なのではないでしょうか。

同じ愛知県の矢作川水系では、何年も前から協力体制が出来ているのですから、木曽川流域でも出来るはずです。

注)H19の水利権量は確定していませんので正常流量検討に用いられている流量を用いています。

Q11:建設費とその負担は?

木曽川連絡導水路の建設費 890億円の負担割合は下表のとおりとなっております。最近の巨大土木事業の傾向として、治水および環境を目的とする事業が増えています。利水を目的にすると地元(愛知県、名古屋市など)の負担割合が大きくなり、負担者の理解

が得にくいからです。しかし、他の県民からしてみたら迷惑な話です。工事完了後に工事費を返済するためには、 20年以上かかります。将来の世代を背負う若者た

ちに、不必要な経済的負担をかけないように、無駄な工事をさせないように行動することは、今を生きるわれわれの義務ではないでしょうか。